Von Klimaklebern hat man viel gehört, aber wer weiß schon von Sternenklebern, Rähmchenklebern und Zackendrehern? Wobei es richtiger wäre, von Kleberinnen und Dreherinnen zu sprechen, denn die meisten von ihnen sind Frauen. Und diese Menschen sorgen dafür, dass Advent und Weihnachten auf vielen Straßen und Plätzen, in vielen Zimmern und Stuben gemütlicher wird.

Wir sind zu Besuch in der Oberlausitz, im kleinen sächsischen Städtchen Herrnhut, in dem Jahr für Jahr 850.000 Sterne in einer ganz besonderen Form gefertigt werden: die Herrnhuter Sterne eben. Die Manufaktur wird von der Herrnhuter Brüdergemeine betrieben, einer evangelischen Freikirche und hat sich längst auch zum Tourismusmagneten entwickelt. Gäste können im Foyer beobachten, wie die Schmuckstücke gefertigt werden.

Die Geschichte der berühmten Sterne begann jedoch in einer gar nicht weihnachtlichen Szenerie: im Mathematikunterricht. Bildung war und ist der Herrnhuter Brüdergemeine ein wichtiges Anliegen. Im 19. Jahrhundert lebten die Kinder von Müttern und Vätern, die für die Herrnhuter in der Welt missionierten, im Internat. Und dort wollte der Mathematiklehrer einen Rhombenkuboktaeder von seinen Schülern.

18 Quadrate und acht Dreiecke

Das Wort geht den Mitarbeiterinnen der Sternenmanufaktur übrigens flüssig von den Lippen. Es bezeichnet einen geometrischen Körper, der aus 18 Quadraten und acht gleichseitigen Dreiecken besteht. Dieses Konstrukt sollte den Schülerinnen und Schülern im wahrsten Sinne begreifbar werden. Und bis heute ist ein Rhombenkuboktaeder Kern des echten Herrnhuter Sterns.

Aus dem Sternenbasteln im Internat wurde eine adventliche Tradition. Gerade in der Zeit vor Weihnachten sei die Trennung von den Eltern hart gewesen, da sollten die Sterne und die Erinnerung an die biblische Geschichte Trost spenden. Heute sind die Sterne in Deutschland und weit darüber hinaus bekannt, natürlich auch in den anderen Herrnhuter Gemeinen, etwa in Tansania und den USA.

Über die Jahre hat sich die Technik verfeinert, inzwischen gibt es neben den Papiersternen auch solche aus Kunststoff. Die Ursprungssterne waren in weiß und rot gehalten, zwei symbolische Farben. Weiß steht für die Unschuld und Rot für das Blut Jesu. Der große Stern im Konferenzraum der Manufaktur, der im Dunkeln in die Nacht leuchtet, ist in dieser Variante gehalten. Doch es gibt längst eine reiche Vielfalt von Farben, unter anderem jedes Jahr eine Version in limitierter Stückzahl – für die, so heißt es, später Liebhaberpreise bezahlt werden.

Auch Sterne in blau und gelb, den Farben der Oberlausitz, sind zu bekommen. In den vergangenen Jahren wurden sie zugleich zu einem Symbol der Ukraine, die die selben Farben auf ihrer Fahne trägt. In der Bastelwerkstatt in Herrnhut können sich Gäste auch selbst als Sternekleberinnen versuchen. Einfach ist das nicht, wie die Profis wissen. Tanja Ruppert (Foto unten) ist seit April Geschäftsführerin der Manufaktur, gewissermaßen die Herrin der Sterne. «Man muss ein wenig handwerkliches Gespür haben», sagt sie. Ein Ausbildungsberuf ist es nicht, Sterne, Zacken und Rähmchen zu kleben, aber es braucht einige Zeit, bis man die Kniffe beherrscht.

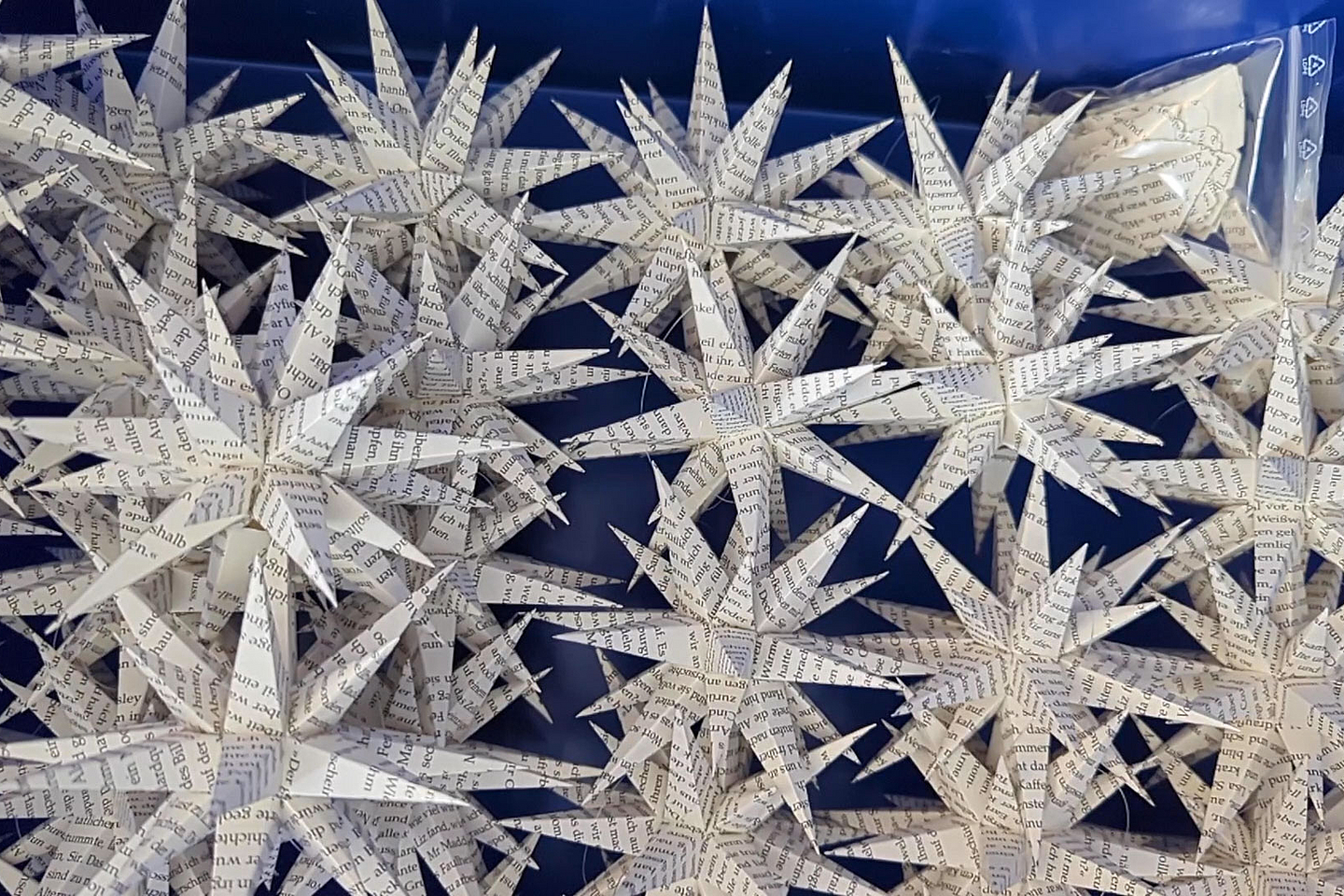

Bei den Kunststoffsternen ist es etwas einfacher. Deren Zacken werden maschinell hergestellt, verklebt werden sie von Hand. Kompliziert wird es bei den Papierexemplaren, die aus handelsüblichem 80-Gramm-Papier produziert werden; einige auch in der alten Kleisterpapiertechnik. Besonders herausfordernd sind die Literatursterne, wie sie unter anderem Kathrin Döring (Foto rechts unten) herstellt. Grundmaterial dafür sind die Seiten eines Buchs, und das kann tückisch sein. So reiße manches Papier schneller, berichtet sie, und jede Papierart lasse sich auch anders gut oder schlecht falten. Wer einen solchen Stern kauft, erhält dazu ein Infoblatt und erfährt, aus welchem literarischen Werk die Seiten stammen.

Drei Monate bis zu einem halben Jahr dauere es, bis eine neue Kollegin einen Papierstern falten und kleben könne, sagt Ruppert. Bezahlt wird auch nach Stückzahl; es lohnt sich also, schnell zu sein. 100 kleine Kunststoffsterne oder 2.000 bis 2.500 Papierzacken könne man pro Schicht schaffen, kalkuliert Ruppert. Gleichzeitig werde aber auf gute Qualität viel Wert gelegt, jede Zacke, jeder Stern wird noch einmal kontrolliert, bevor er verpackt und verschickt wird. Ungefähr 200 Menschen arbeiten in der Manufaktur, hinzu kommen mehr als 100 weitere aus zwei Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die Aufträge übernehmen. In der Herrnhuter Sternenmanufaktur wird in zwei Schichten gearbeitet, von 5.30 Uhr bis 23.15 Uhr läuft der Betrieb. Auch die Kunststoffteile werden in Herrnhut produziert. Ein Granulat wird bei 250 Grad Celsius geschmolzen, nach Bedarf gefärbt und in die richtige Form gebracht. Das alles übernimmt eine Maschine, die rund um die Uhr läuft. Lediglich die Elektrik, also etwa kleine Batteriekästchen und Lämpchen, würden zugekauft.

Kontrolliert und verpackt landen die Sterne dann im großen Lager und warten darauf, von dort aus in ganz Deutschland und Europa – nur etwa acht Prozent werden weltweit exportiert – verschickt zu werden.

Herrnhuter Sterne kann man im Fachhandel und natürlich auf vielen Weihnachtsmärkten kaufen. In einigen Städten, darunter Lübeck, Hamburg und Köln, haben die Herrnhuter eigene Stände. Ruppert erinnert sich daran, wie sie einmal in Oslo beim Weihnachtsmarkt war und dort viele Sterne aus der Heimat hingen: «Dann ist man nicht mehr fremd.»

Diese Verbundenheit mit den Sternen spürt man auch, wenn man mit den Mitarbeiterinnen spricht. Dass sie selbst einen Hernnhuter Stern zu Hause haben, ist Ehrensache. Eine erzählt sogar, dass mindestens 80 Exemplare ihr Haus erleuchteten. Und eine andere hat jedes erdenkliche Fenster mit einem Stern bestückt, es sind mehr als 30.

Eine ganz besondere Geschichte verbindet Silke Mantke mit den Sternen. Sie arbeitet in der Bastelwerkstatt, wo Besucherinnen und Besucher selbst kreativ werden und sich ihren eigenen Stern basteln. Da war ein Mann, der tagelang immer wieder kam. Sie habe sich noch gewundert, dass sich einer so sehr für die Sterne begeistere. Bis die Kolleginnen ihr sagten, dass das Interesse wohl eher Silke Mantke galt als den Sternen. Daraus wurde eine Beziehung, von der man annehmen kann, dass sie unter einem richtig guten Stern steht. Unter einem nämlich, der 25 Zacken hat und eine Grundform, die Mathematiker Rhombenkuboktaeder getauft haben.

«Advent: Auf dem Weg» als E-Paper

Im Zeichen des Sterns steht die Adventsausgabe des «blick in die kirche magazins». Die Redaktion hat sich zeigen lassen, wie und wo die weltberühmten Herrnhuter Sterne entstehen. Sie geht der Frage nach, wie man nach den Sternen navigieren kann und unter welchen Bedingungen Maria und Josef gereist sein könnten.

Im Advent ist man nach christlichem Verständnis auf dem Weg zur Krippe. Grund genug, Menschen vorzustellen, die in ihrem Leben noch einmal ganz neue Wege eingeschlagen haben. Und wir stellen Wegbegleiter und -begleiterinnen vor, etwa in der Gehörlosenseelsorge und am Heiligen Abend in der Kasseler Karlskirche, wo ein Fest für alle gefeiert wird, die kommen möchten. Im Interview erzählt Dr. Dagmar Pruin, Präsidentin des Hilfswerks «Brot für die Welt», wie sie sich die Hoffnung auf eine bessere Welt bewahrt und was ihr persönlicher Weihnachtwunsch ist.

Das «blick in die kirche-magazin» bietet einem großen Lesepublikum viermal im Jahr ein buntes Angebot an Themen rund um Kirche und Diakonie, aber auch darüber hinaus. Jedes Heft hat ein Titelthema, das in unterschiedlichen Formen entfaltet wird. In Interviews, Reportagen, Berichten und geistlichen Texten informiert und unterhält die Redaktion die Leserinnen und Leser. Ergänzt wird das Angebot mit Ratgeber- und Lebenshilfethemen sowie dem beliebten Preisrätsel. In einer Auflage von 245.000 Exemplaren liegt das Magazin den Tageszeitungen in Kurhessen-Waldeck bei und kann online unter blickindiekirche.de als E-Paper gelesen werden.