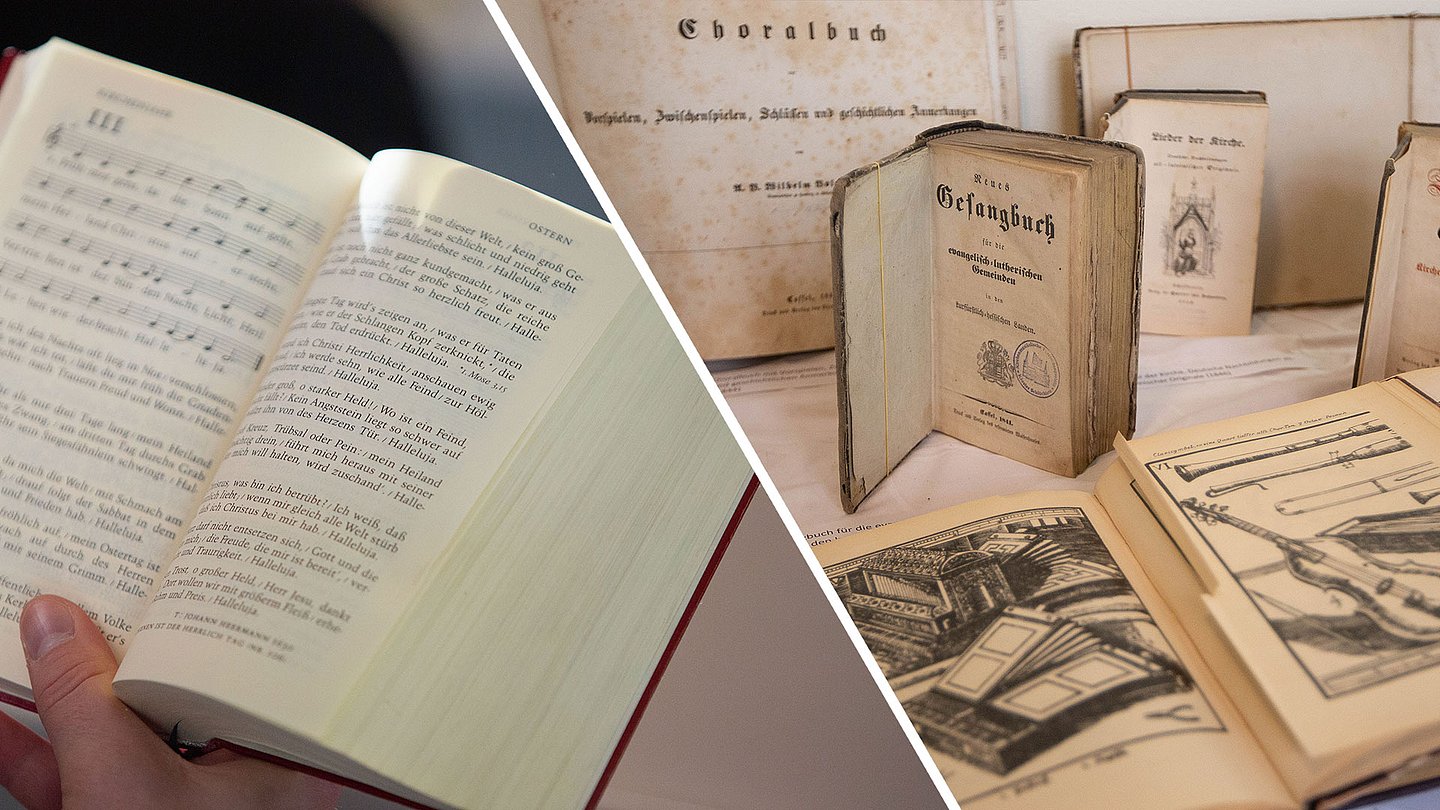

Herr Dr. Schneider, warum begannen vor 500 Jahren Menschen damit, Lieder in einem Buch zu vereinen?

Präses Dr. Michael Schneider: Es war eine Idee der Reformationszeit, viele Menschen am Singen in der Volkssprache zu beteiligen. Drucke mit acht oder 16 Liedern sind günstiger als Bibeln, das war finanziell noch möglich.

Wie wurde das Gesangbuch seinerzeit genutzt?

Präses Schneider: Wer nicht lesen konnte, lernte die Texte auswendig – so konnte sich die neue Lehre verbreiten. Nicht nur Gottesdienste waren wichtig, sondern auch Singen und Beten zu Hause. Für Hausandachten brauchte man Lieder, die zu den Bibeltexten passten und die wichtige Themen aufgreifen. Das hat viel mit evangelischer Frömmigkeit zu tun, die sich etwa in der Strömung des Pietismus zeigt.

Das Gesangbuch enthält nicht nur Lieder, sondern auch Gebete und Psalmen für alle Lebenssituationen von Geburt bis Sterben. War es in der Nutzung ein Konkurrent zur Bibel?

Präses Schneider: Gottfried Herder sagte, wenn auch drei Jahrhunderte später: «Das Gesangbuch ist die Bibel des Volkes». Luther und sein Schülerkreis dachten, dass sich über das Gesangbuch Theologie transportieren lässt. Im Vergleich zur Reformationszeit haben sich unsere Hörgewohnheiten massiv verändert. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen beim Singen den Text nur begrenzt aufnehmen. Im Ohr bleiben einzelne Gedanken, die Atmosphäre, die Gemeinschaftserfahrung. Über Lieder kann man aber auch heute noch wunderbar biblische Themen transportieren.

Wie ging es dann weiter?

Präses Schneider: In der Aufklärungszeit wurden voluminöse Gesangbücher produziert, teilweise mit 1.000 Texten, die aber nur auf wenige Melodien gesungen wurden. Wichtig ist auch, sich zu verdeutlichen, dass sich die Orgel als Begleitinstrument erst in der Barockzeit durchsetzte. Luther selbst hat Lieder sicher auch mit der Laute begleitet und häufig wurde unbegleitet gesungen. Stellen Sie sich «Ein feste Burg ist unser Gott» einmal nicht mit kräftigem Orgelklang, sondern mit einer zarten Begleitung wie eine Ballade vor.

Zur Person

Dr. Michael Schneider (47) wurde in Frankfurt geboren. Studium und Promotion. Er leitet das Dekanat am Fachbereich Evangelische Theologie an der Frankfurter Goethe-Universität. Er unterrichtet dort sowie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und der Kirchenmusikakademie in Schlüchtern. Seit 2022 ist Schneider zudem Präses der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Schneider ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Wie wurden die Inhalte zusammengestellt?

Präses Schneider: Während die Lutheraner intensiv sangen, waren die Calvinisten erst skeptisch, ob man überhaupt singen darf, und vertonten zunächst biblische Texte, Psalmen. Einige Inhalte findet man aber in ganz vielen Gesangbüchern: Man brauchte zum Beispiel Lieder zu Stationen des Kirchenjahrs und für den Gottesdienstablauf. Zusammengestellt wurden die Lieder von den Obrigkeiten, weltlich wie geistlich. Mit der Zusammenstellung von Liedern wurde auch geregelt, was gesungen werden durfte und was nicht.

Die Frage der Auswahl stellt sich bis heute.

Präses Schneider: An der Gesangbuchgeschichte lässt sich auch deutsche Geschichte ablesen. Im 19. Jahrhundert stand der Einheitsgedanke stark im Vordergrund, deshalb plante man ein gemeinsames Gesangbuch für den deutschen Sprachraum. Aktuell sind wir auf dem Weg zur nächsten Ausgabe für 2028. In unserer pluralisierten und individualisierten Gegenwart stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch einen Kanon geben kann, 500 Lieder, die alle für essenziell halten.

In Theaterstücken oder Romanen macht man immer wieder toxische Funde mit Formulierungen oder Rollenbildern, die heute als unakzeptabel gelten. Gibt es das beim Gesangbuch auch?

Präses Schneider: Ja. Was machen Sie mit Kirchenliedern, deren Dichter oder Komponisten dem Nationalsozialismus nahestanden oder die im Kontext von sexualisierter Gewalt bekannt wurden? Was machen Sie mit Begriffen, die in der Entstehungszeit üblich waren, heute aber als problematisch gelten? Das Lied «Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer» ist seit den 80ern sehr beliebt. Darin kommt das Wort Rasse vor, sogar im positiven Kontext: Die Grenzen von Rassen werden bei Gott überwunden. Aber das Wort ist heute problematisch.

Wie geht man damit um?

Präses Schneider: Man muss in jedem Einzelfall entscheiden, ob Erläuterungen und Änderungen ausreichen, oder ob ein Lied aus dem Gesangbuch gestrichen wird. Bei «Herr deine Liebe» kann man im Text ein Wort ersetzen. So eine Umformulierung gab es beispielsweise auch bei «Dir, Dir, Jehova, will ich singen». In der gegenwärtigen Theologie ist der Begriff Jehova keine übliche Bezeichnung mehr für den Gott der Bibel, im 17. Jahrhundert schon. Im aktuellen Evangelischen Gesangbuch steht daher: «Dir, Dir, o Höchster, will ich singen». Für jede Ausgabe ist das neu Thema.

Lieder sind also immer Produkte ihrer Zeit.

Präses Schneider: Ja, doch wir erfahren sie in der Gegenwart. So haben wir ein Spannungsfeld: Ich lasse das Lied in seiner Entstehungszeit, will es aber heute zum Klingen bringen, nehme es heute in den Mund. Da gibt es schwierige Fragen: «Nun danket alle Gott» wurde bei der Mobilisierung für den Ersten Weltkrieg vor dem Kaiser gesungen. Ist das ein Problem? Es steht jedenfalls im Gesangbuch und wird weltweit gerne gesungen.

Vermitteln Gesangbuchlieder heute noch theologische Inhalte? Oder kommt das übers Gefühl? Für viele Menschen beginnt Weihnachten, wenn sie im Gottesdienst am Heiligen Abend «O Du fröhliche» singen.

Präses Schneider: Hier sind weder die Melodie noch der Text hohe Kunst, aber in wenigen Worten wird die Kernbotschaft des Weihnachtsfestes auf den Punkt gebracht. Es kommen die Erniedrigung Gottes vor, sogar Schuld und Sühne.

Wie beschreiben Sie die Wirkung?

Präses Schneider: «O Du fröhliche» wirkt performativ. Also durch das Tun, das praktische Singen. Menschen nehmen beim Singen einzelne Begriffe oder Textzeilen und eine Atmosphäre auf. Das gemeinsame Singen erzeugt eine starke Atmosphäre – auch deshalb, weil wir das heute nur an wenigen Orten erleben können. Das Verstehen und Aneignen eines Liedes funktioniert also nicht deswegen, weil jemand zehn besonders komplexe Strophen ausformuliert hat. Das gilt für Kirchenlieder ähnlich wie für Popsongs.

Setzen heutige Verfasser mehr auf Gefühligkeit?

Präses Schneider: Vielleicht wurde damals den Leuten mehr Texttiefe zugemutet. Das hängt aber auch mit den Hör-, Schreib- und Lesekompetenzen der jeweiligen Zeit zusammen – und die sind im ausgehenden Mittelalter und heute unterschiedlich. Außerdem ist es spätestens seit der Romantik üblich, dass wir sowohl gegenwärtige als auch alte Lieder singen. Vielleicht holen sich manche aus den alten Liedern die Texttiefe und andere aus den gegenwärtigen die Atmosphäre. Jedenfalls spielen alte und neue Lieder eine Rolle in Gottesdiensten.

Wie werden Lieder für den Gottesdienst ausgewählt?

Präses Schneider: Im Idealfall gemeinsam durch Pfarrer und Kirchenmusiker. Es stellt sich dabei die Frage, ob wir möglichst nah an der Gegenwart sein oder Leute in eine Welt einführen wollen, die sie sonst nicht so haben. Und ob sich die Vielfalt der Menschen auch in den Liedern spiegeln soll. Interessanterweise erlebe ich das nicht in erster Linie als Generationenfrage.

Welche Relevanz hat das Gesangbuch heute?

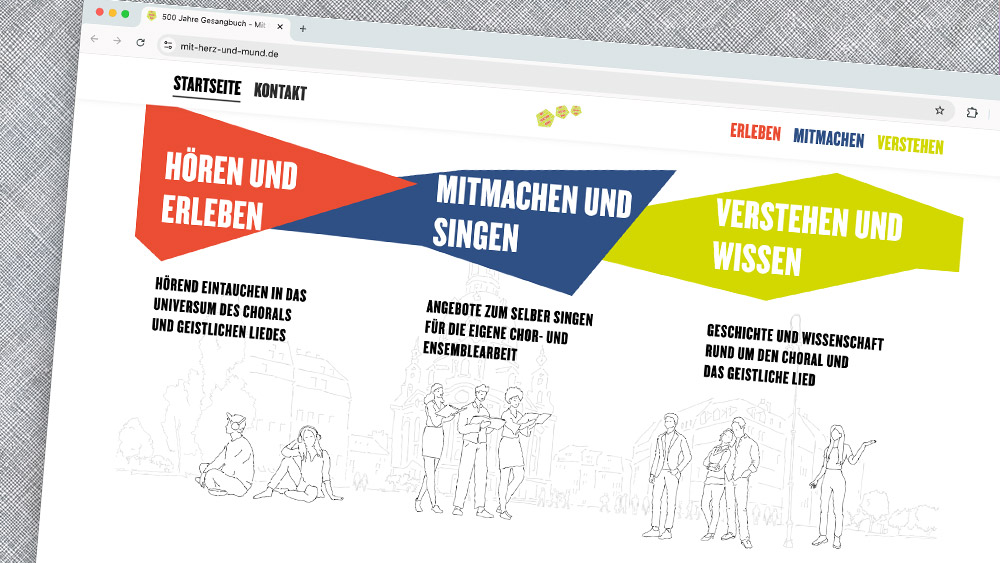

Präses Schneider: Damit fragen Sie, welche Rolle Bücher heute spielen. Auf dem Buchmarkt passiert ja der gleiche Prozess: Welche anderen Wege gibt es, Inhalte zugänglich zu machen? Für die neue Gesangbuchausgabe wurde diese Frage gestellt: Brauchen wir ein Buch oder eher eine Art Datenbank mit App? Nun wird es ein gedrucktes Buch geben, dazu umfangreiches Material online. Entscheidend für die Relevanz des Gesangbuchs ist, ob Menschen dadurch zum Singen kommen.

Wie unterscheidet sich das Gesangbuch vom katholischen Gotteslob?

Präses Schneider: Das erste katholische Gesangbuch für alle deutschen Bistümer entsteht seit dem zweiten Vatikanum, also ab den späten 60er-Jahren. Sie müssen betrachten, wer im Gottesdienst singt. Ursprünglich war das nicht die Gemeinde, sondern eine Gruppe aus Geistlichen. Heute gibt es viele Gemeinsamkeiten. Das katholische Lied «Großer Gott wir loben dich» findet sich im Evangelischen Gesangbuch, im Gotteslob ist auch Luthers «Verleih uns Frieden gnädiglich» vertreten. Ich denke, dass Gemeindegesang bei uns Evangelischen einen besonderen Stellenwert hat.

Sie sprachen vom performativen Charakter, dass sich also etwas vollzieht, indem ich singe. Wie wirkt das Singen?

Präses Schneider: Indem ich singe, übersteige ich den Alltag. Liedtexter Paul Gerhardt würde sagen: Ich blicke ins Paradies. Im Dreißigjährigen Krieg schreibt er in blühenden Bildern von der Schönheit der Welt und dem göttlichen Garten. Im Singen komme ich in eine andere Weltwahrnehmung – ohne den Alltag auszublenden. Paul Gerhardt textet in einer solchen Detailfülle, sehr genau aber mit einer Portion Realismus: «O Haupt voll Blut und Wunden» und «Ich steh an deiner Krippen hier» sind Beispiele.

Was wäre für Sie selbst ein typisches, klassisches Lied?

Präses Schneider: Vor einigen Jahren gab es eine Online-Umfrage, da stand sehr weit oben «Von guten Mächten, wunderbar geborgen» . In derselben Umfrage landen aber auch «Geh aus mein Herz und suche Freud» und «Wer nur den lieben Gott lässt walten» weit oben. Die sind vielleicht typisch evangelisch. Ich bin Fan vieler älterer Lieder – ein Schatz, den wir pflegen sollten.

Das Gesangbuch ist also nach 500 Jahren lebendig?

Präses Schneider: Ja. Ein Gesangbuch ist dann lebendig, wenn daraus Menschen singen. Ich denke, es ist heute immer noch so: Die Protestanten erkennt man daran, dass sie singen – Neues und Vertrautes. Singen und Kirchenmusik sind sicher ein Markenzeichen der evangelischen Kirchen.

(Text mit freundlicher Genehmigung der HNA, Link zum Originalartikel)