Der Klimawandel sei auch eine gesellschaftliche Herausforderung, die neue Formen des Denkens, Handelns und Erzählens verlangten. Wir haben mit Reszke über die Rolle von Bildern, Narrativen und ethischen Fragen in der Klimadebatte gesprochen.

Können Sie uns sagen, was aus den Klimaklebern geworden ist, Herr Reszke?

Dr. Paul Reszke: Zwei Dinge müsste man gleichzeitig klären. Ich fange mal mit dem Abstrakteren an: Was steckt eigentlich hinter dem Wort Klimawandel oder Klimakrise? Sind das Wetterphänomene oder ist das vielleicht auch schon eine gesellschaftliche Debatte über das gemeinsame Zusammenleben? Ich könnte ja ganz naiv sagen: Klimawandel ist erstmal ein meteorologisches, naturwissenschaftliches Phänomen. Dann könnte ich aber feststellen: Es gab ja schon um 1900 den schwedischen Nobelpreisträger Svante Arrhenius, der aus dem damaligen Stand der Wissenschaft ziemlich sicher den Treibhauseffekt belegt und gezeigt hat, dass dieser zur globalen Erwärmung führt. Er hat das damals ganz optimistisch eingeordnet und gesagt: Die Weltbevölkerung wächst, wir brauchen wärmeres Klima für mehr Nahrungsherstellung und es wird dann keine Eiszeiten mehr geben.

Er hat aber nicht das steile Wachstum der Industrialisierung mitbedacht. Spätestens seit 1960 kann man beobachten, wie erste Warnungen ausgesprochen werden. Naturwissenschaftlich betrachtet befindet sich der Klimawandel im exponentiellen Wachstum, da kann man faktisch nichts dagegen sagen.

Und die andere Dimension?

Reszke: Wenn man sich dagegen die Debatte anschaut, und da zählen die Klimakleber dazu, ist es eine Kurve, die hoch und runter geht. Da braucht man sozusagen immer neue Krisensituationen, damit die Menschen merken, dass da etwas passiert. Das sind dann etwa die Überflutungen im Ahrtal oder das Waldsterben im Schwarzwald. Die Leute sind kurz aufmerksam, aber die Aufmerksamkeit sinkt dann auch wieder. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, und die Klimakleber sind da sozusagen gerade raus.

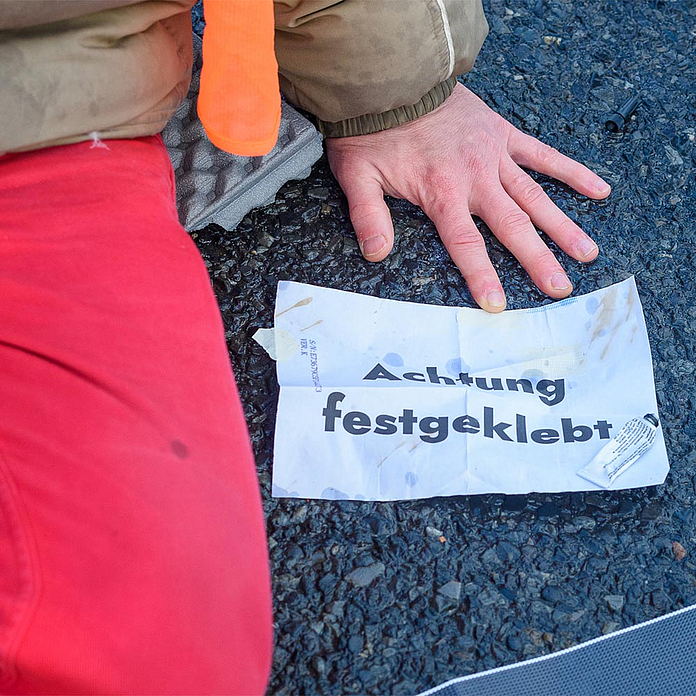

Ein Aktivist hat sich an der Straße festgeklebt.

Diese Protestform wirkte vor allem durch Bilder. Mit welchen Bildern oder Erzählungen kann man Menschen heute erreichen?

Reszke: In der Soziologie wurde lange so argumentiert, den Menschen fehle die Unmittelbarkeit und das Verständnis, die Greifbarkeit des Klimawandels. Der Umweltethiker Stephen M. Gardiner hat schon 2006 einen Text geschrieben, der heißt – grob übersetzt: Warum Klimawandel der perfekte moralische Sturm ist. Das ist in der Schifffahrt eine Art von Sturm, an dem man einfach nicht vorbeikommt, den man nicht überleben wird. Es kommen verschiedene Faktoren zusammen, sodass der Mensch nicht mehr handlungsfähig ist.

Gardiner beschreibt den Klimawandel als perfekten, moralischen Sturm, weil er ein intergenerationales Problem ist. Wir müssen uns also um Leute kümmern, die sind vielleicht fünf Generationen in der Zukunft. Das ist für eine Demokratie echt schwer.

Wie kann es trotzdem gelingen?

Reszke: Es gibt das globale Problem, das Gardiners Ansicht nach noch am einfachsten zu lösen wäre, weil es durch Welthandel und Weltpolitik schon Netzwerke gibt, um global zu kommunizieren. Das ist schwierig, aber immerhin gibt es die Möglichkeiten.

Welche Ebene ist die schwierige?

Reszke: Die ethische Ebene hat wieder mit diesem exponentiellen Wachstum zu tun. Wenn ich Leute aus meiner Generation betrachte, sagen die vielleicht: Wir haben jetzt Kinder und wollen auch mal Urlaub machen. Wir machen nicht fünf Kreuzfahrten wie unsere Eltern, aber eine, damit die Kinder mal die Welt sehen. Das ist dann zwar nur ein Fünftel der Belastung, aber angesichts des exponentiellen Wachstums der Krise immer noch zu viel.

Das führte zu der Argumentation, wir brauchten eine Unmittelbarkeit. In unserer Forschungsgruppe werden auch Katastrophenfilme und Dokumentationen analysiert. Die leben ja nicht davon, dass etwas ganz langsam und stetig passiert, sondern es kommt ein Meteoriteneinschlag oder ein riesiger Sturm. Deswegen hat man oft gesagt: Wir brauchen apokalyptische Bilder. Aber tatsächlich reichen auch die Bilder nicht, wenn die Politik das wieder wegargumentiert. Bei den Waldbränden in San Francisco hat Donald Trump zum Beispiel gesagt, man hätte das Laub nicht genügend weggefegt.

Insofern ist Gardiners Gedanke klug: Wir denken, wir tun genug, aber wir kommen einfach nicht gegen die naturwissenschaftlichen Fakten des exponentiellen Wachstums an. Aus linguistischer und kommunikationswissenschaftlicher Sicht brauchen wir nicht nur Bilder, sondern verschiedene Formen von Narrativen.

Welche sind das?

Reskze: Sie müssen auf verschiedenen Ebenen funktionieren, auch auf der persönlichen. Kleinere Verbünde von Menschen sind zum Beispiel oft effektiver als die globale Gesellschaft. Ein einfaches Beispiel: Ein riesiges Unternehmen wird es vielleicht schwierig finden, komplett auf Solar umzustellen, auch weil es politisch vielleicht negativ gesehen wird. Wenn aber ein Familienunternehmen sagt: Eins unserer Kinder wird das hier übernehmen und wir können jetzt schon ganz viel Geld sparen, wenn wir die Lagerhallen mit Solar bedecken, dann machen die das ja einfach. Man muss also eher zu den einzelnen kleinen Grüppchen gehen und ihnen deutlich machen, warum ihnen das jetzt gerade in ihrer Verortung nutzt.

Zur Person

Dr. Paul Reszke (41) hat in Kassel Germanistik, Philosophie und Psychologie studiert und engagiert sich im Projekt «Climate Thinking», in dem es um den Klimawandel aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive geht. Seit 2024 lehrt er am Deutschen Institut der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Reszke ist verheiratet.

Sind die Zusammenhänge im Klimawandel zu kompliziert und langfristig für eine einfache, einleuchtende Darstellung?

Reszke: Wie schon angedeutet: Man muss die Menschen in ihren individuellen Handlungszusammenhängen berücksichtigen und das ist komplex. Aber wie wollen wir sonst der Komplexität der Umwelt gerecht werden?

In der Soziologie spricht man von «Communities of Practice». Das sind Gruppen von Menschen, die sich zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das kann zum Beispiel ein Kleingartenverein sein, aber eben nicht die Stadt Kassel insgesamt. Die hat kein gemeinsames Projekt.

Wie könnte das ausssehen?

Reszke: Nehmen wir als Beispiel die documenta. Da hat Josef Beuys 1982 gesagt: Wir pflanzen jetzt 7.000 Bäume in der Stadt. Das muss euer Projekt werden, sonst kommen diese hässlichen Steine nicht vom Friedrichsplatz weg: eine «community of practice».

Ich habe mal im documenta-Archiv untersucht, wie über das Projekt geredet wurde. Es gab einen schönen Leserbrief in der HNA, wo jemand schrieb, diese Art von Kunst sei der Untergang der abendländischen Zivilisation. Und 40 Jahre später haben wir den Verein 7.000 Eichen, der sich um das Projekt kümmert. Vom «Untergang der Zivilisation» ist das Kunstwerk zu einer «einmaligen Raum-Zeit-Skulptur» geworden, weil dort eine Gruppe ermächtigt wurde und gemerkt hat, sie können mit demokratischen Mitteln ihre Stadt als Lebensumgebung gestalten. Solche Ermächtigungsstrategien müssten von der Politik, der Gesellschaft und der Wirtschaft hergestellt werden.

Ist es nicht problematisch, den Kampf gegen den Klimawandel auf Einzelne zu verlagern? Entlässt man damit nicht Politik und Industrie aus ihrer Pflicht?

Reszke: Ja, das ist die Nebelkerze des CO2-Fußabdrucks. Dann würde Coca-Cola zum Beispiel Werbung dafür machen, dass man die Dosen richtig entsorgt. Man könnte aber auch zu Coca-Cola sagen: Dann produzier‘ doch keine Dosen!

Es gibt also natürlich politische Möglichkeiten. Ich erzähle mal eine Erfolgsgeschichte, wo so etwas geklappt hat. Und zwar sind das die FCKW-Stoffe. Ich bin in Polen aufgewachsen und erinnere mich genau an eine Nachrichtensendung Ende der 80er-Jahre. Da hat man eine Grafik der Erde gesehen mit einer dünnen Schicht. Da entstand ein Loch wegen der FCKW. Dieses Bild mit dem Schutzschirm und dem Loch hat sich mir als Kind sehr eingeprägt, weil ich ja auch schon ein Verständnis von Sonnenbrand hatte.

In der Debatte hat die Wirtschaft dann gesagt: Wenn ihr diese Stoffe verbietet, wird sich kein Haushalt mehr einen Kühlschrank leisten können. Aber natürlich sind die Kühlschränke noch da. Es gab kluge Ingenieure, die mit anderen Stoffen gearbeitet haben. Die Produktionsketten mussten geändert werden. Das machen Wirtschaftsunternehmen nur unter politischem Druck.

Man muss die Verantwortung also oben suchen, aber zugleich die Bevölkerung unten abholen, weil es auch gerade zu viel Gegen-Diskurs gibt. Von der Tabakindustrie wurden in früheren Debatten Firmen engagiert, um falsche, vermeintlich wissenschaftliche Fakten zu verbreiten. Diese Firmen arbeiten heute ganz stark mit bestimmten Erzählungen über den Klimawandel. Da gibt es Studien, die von Stiftungen gefördert werden, die mit großen Energiekonzernen zusammenhängen. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, aber es gibt Belege dafür.

Projekt Climate Thinking

Das Projekt wurde 2019 an der Universität Kassel von Paul Reszke und weiteren Forschenden ins Leben gerufen. Seit 2022 wird es als interdisziplinäre Arbeitsgruppe organisiert. Ziel ist es, die gesellschaftlichen und kulturellen Dimensionen der Klimakrise zu erforschen und neue Zugänge zur Nachhaltigkeit zu entwickeln. Forschende aus verschiedenen geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereichen arbeiten hier zusammen. Die Gruppe verbindet wissenschaftliche Arbeit mit Lehre und öffentlichem Dialog und untersucht, wie über Klima und Umwelt gesprochen und erzählt wird – etwa in Medien, Literatur oder Alltagsdiskursen. Auch kreative Formate wie Schreibwerkstätten und Ausstellungen gehören zum Programm.

Wäre es vielleicht besser, mehr Erfolgsgeschichten zu erzählen? Also solche, wo Klimaschutz gelingt?

Reszke: Ich denke schon. Es gibt in der Postwachstumstheorie Geschichten, wo Wachstum zurückgefahren wurde und es dadurch einer Mehrheit der Bevölkerung besser ging.

Ein etwas schwieriges Beispiel, weil es so sehr nach Krise klingt, worüber es aber sehr gut nachvollziehbare Archivdaten gibt: die britische Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Da wurde die Herstellung von Nahrungsmitteln auf eine Basis reduziert – nach dem damaligen Stand der Ernährungswissenschaft. Die Idee war: Wenn wir nur das herstellen, ist es zwar etwas langweilig, aber alle haben genug zu essen. Durch freigewordene Fabriken und Arbeitskräfte konnte dann die Anzahl von Waffen hergestellt werden, die es brauchte, um Hitler und Nazideutschland in den Bann zu schlagen. Und man hat festgestellt, dass die Bevölkerung trotzdem im Durchschnitt zufriedener war. Die Leute waren natürlich nicht begeistert, wenn sie schon wieder Haferschleim essen mussten. Es gab aber eine steigende Gesundheit.

Ich klinge jetzt vielleicht nach einem Radikalen, der jemandem die Mango wegnehmen will oder so etwas. Darum geht es nicht. Aber jetzt wäre noch die Zeit, um zu schauen, wo wir steuern können. Könnten wir vielleicht jetzt damit leben, dass Erdbeeren das Doppelte kosten, aber dadurch vielleicht in 20 Jahren kein Konflikt um Wasser entsteht? Das wäre auch eine Erfolgsgeschichte, die aber die Komplexität des menschlichen Zusammenlebens sichtbar hält. Zu verkürzte Erfolgsgeschichten können auch wieder beruhigen. Es braucht komplexe Erfolgsgeschichten, bei denen auch Verzicht eine Rolle spielt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die auf dieser Seite von Wikimedia verwendeten Fotos «Der Aufstand der Letzten Generation blockiert Straße am Hauptbahnhof» und «Aktivist hat sich an der Straße festgeklebt» stammen von Stefan Müller (climate stuff, 1 Mio views) und wurden nur im Zuschnitt verändert. Die Fotos stehen unter der Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.