Der erste Volkstrauertag in Deutschland wurde im Frühjahr gefeiert: Am 5. März 1922 fand er erstmals statt. Heute liegt der Termin im November, in der tristen Herbstzeit. In der Reihe der stillen Feier- und Gedenktage – Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag – soll der Volkstrauertag nach dem Willen seiner Initiatoren zwischenmenschliche Gedanken wie Fürsorge und Solidarität betonen.

Ursprünglich stand Solidarität im Fokus

Eingeführt hat den Volkstrauertag der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs. «Der Tag sollte ein Zeichen der Solidarität sein zwischen denjenigen, die keinen Verlust zu beklagen hatten, mit denen, die um Gefallene trauerten», sagt Volksbund-Sprecherin Diane Tempel-Bornett. Bereits 1921 habe der Volksbund mit Sitz in Kassel einen nationalen Gedenktag ins Auge gefasst – als ideelles Mahnmal, losgelöst von den kirchlichen Gedenktagen im November.

Der Volkstrauertag sollte damals nicht nur die Trauer und die Vergangenheit, sondern einen Aufbruch in eine bessere Zukunft symbolisieren. «Deshalb wollten die Nationalsozialisten den Volkstrauertag als Heldengedenktag in den Frühling legen – sozusagen als Zeichen des Aufbruchs», erläutert Tempel-Bornett. Aus der Symbolik des Frühlings nach dem Winter sollte ein Aufbruch für das Land abgeleitet werden. Tatsächlich habe es auch viele Jahre später im Volksbund vereinzelte Stimmen gegeben, die die Verlegung in den Frühling vorschlugen, so die Sprecherin. Dies sei aber – bedingt durch die Historie – von der Mehrheit im Volksbund abgelehnt worden.

Abkehr vom Hass

Die erste offizielle Feierstunde fand 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin statt. Der damalige Reichstagspräsident und SPD-Abgeordnete Paul Löbe betonte in seiner Rede den Gedanken an Versöhnung und Verständigung: «Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch Tote zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet Abkehr vom Hass, bedeutet Hinkehr zur Liebe.»

Anfangs galt das Totengedenken ausschließlich den gefallenen Weltkriegssoldaten. Heute wird an alle Opfer und Vertriebenen von Krieg und Gewalt gedacht. «Das ist der vierte Volkstrauertag, an dem wir nicht nur den Toten der vergangenen, sondern auch der gegenwärtigen Kriege gedenken», betont Tempel-Bornett. Durch die Kämpfe in der Ukraine sei Krieg wieder sichtbar in Europa, und der Tag erhalte eine erschreckende Aktualität: «Es ist durchaus angemessen, auch Dankbarkeit zu verspüren, wenn man niemanden verloren hat oder um eine nahestehende Person bangen muss.»

Heldengedenken als dunkles Kapitel

1934 bestimmte das nationalsozialistische Regime per Gesetz den Volkstrauertag zum Staatsfeiertag und «Heldengedenktag». «Nun flatterten die Fahnen nicht mehr auf Halbmast, sondern wurden voll gehisst», sagt Tempel-Bornett. Propagandaminister Joseph Goebbels habe den Volkstrauertag regelrecht gehasst, «denn er stand nicht im Einklang mit der Ideologie».

Tatsächlich schrieb Goebbels 1936 in seinen Tagebüchern, dass das Trauern eingeschränkt werden müsse, es sei «so ganz und gar unnationalsozialistisch». Träger des «Heldengedenktages» waren künftig die Wehrmacht und die NSDAP. Die Richtlinien über Inhalt und Ausführung erließ der Reichspropagandaminister. Entsprechend martialisch war die Ausstrahlung der Veranstaltungen.

Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland erinnerte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge an den Volkstrauertag. 1950 wurde er erstmals im Plenarsaal des Bundestages begangen. Der Termin wurde nach einer Übereinkunft zwischen Bundesregierung, Ländern und den großen Glaubensgemeinschaften auf den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr (evangelisch) beziehungsweise den 33. Sonntag im Jahreskreis (katholisch) verlegt. Die dunkle Jahreszeit und die mit ihr einhergehende Einkehr der Menschen seien ein passendes Umfeld: «Im November ist der Volkstrauertag gut aufgehoben», so Tempel-Bornett.

www.volksbund.de

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist eine humanitäre Organisation, die im Auftrag der Bundesregierung Kriegstote im Ausland sucht, bestattet und ihre Gräber pflegt. Er unterstützt Angehörige, berät zu Fragen der Kriegsgräberfürsorge und engagiert sich in der Erinnerungskultur. Mit Bildungs- und Begegnungsprojekten an Ruhestätten der Toten vermittelt der Volksbund jungen Menschen die Bedeutung von Frieden und Versöhnung.

Auch junge Menschen sind für das Thema sensibel

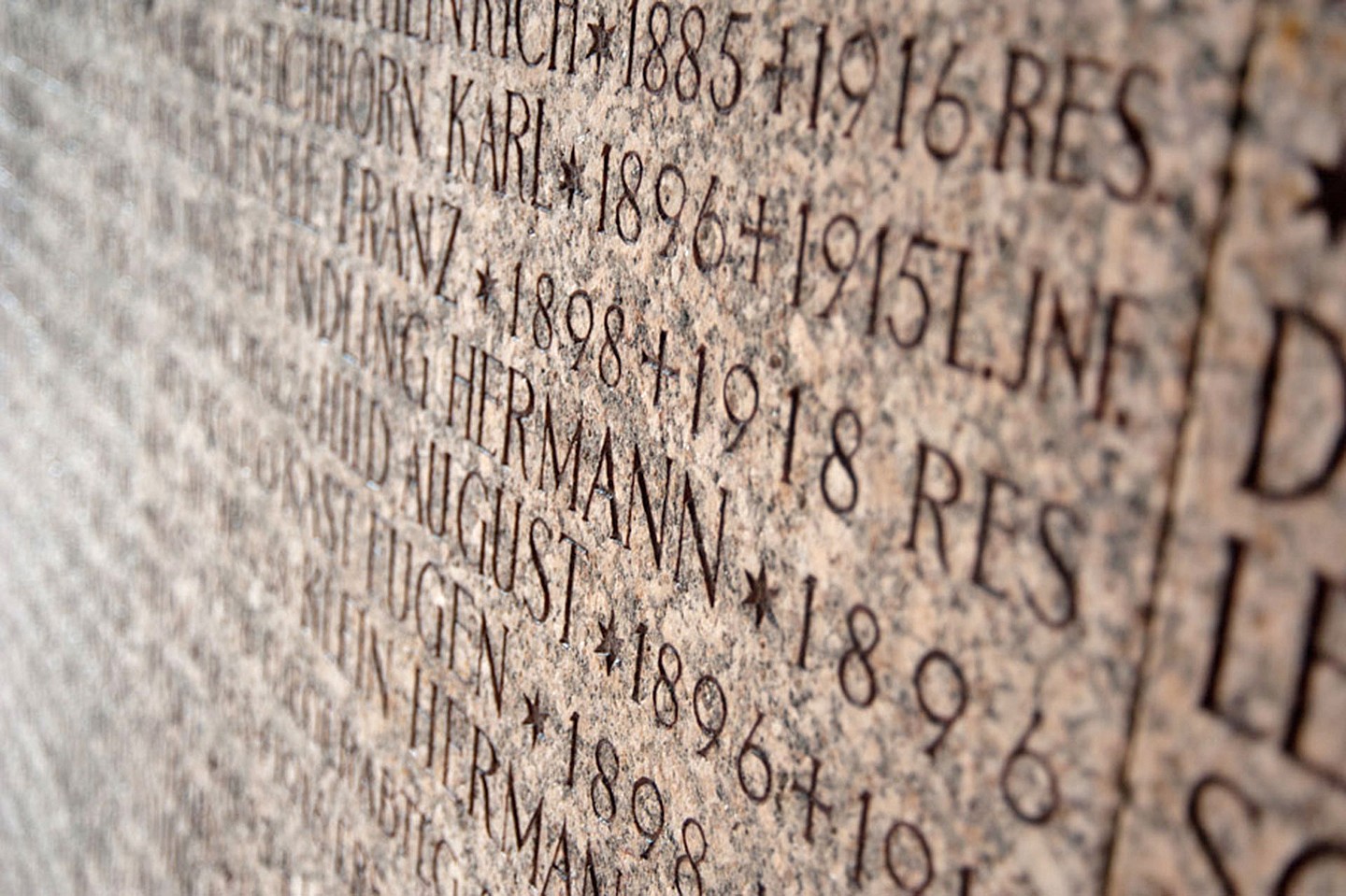

Gedenken an Verstorbene gehört für jüngere Menschen nicht unbedingt zum Alltag. Doch auch sie finden nach den Erfahrungen der Sprecherin schnell einen Zugang zur Thematik, wenn sie sich näher damit auseinandersetzen. Gerade bei Kriegstoten könne der Besuch eines Gräberfeldes ein regelrechtes Aha-Erlebnis sein, sagt Tempel-Bornett. «Das Stichwort lautet Parallelität.»

Wenn Jugendliche oder junge Erwachsene Gräber entdecken, in denen Menschen liegen, die gleich alt oder kaum älter als sie selbst geworden sind, löst das vielfach etwas in ihnen aus. Sie habe bereits beobachtet, wie junge Menschen bei der Wiederherstellung von Grabstellen regelrecht in Zwiegespräche über existenzielle Fragen mit Gestorbenen treten. «Wenn ich merke, dass ich auch selbst hätte in diesem Grab liegen können, wäre ich zu einer anderen Zeit geboren worden, rührt das ganz anders an mir.»