Mit Blick auf die Atombombenabwürfe auf Japan vor 80 Jahren hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, eine weltweite Ächtung von Nuklearwaffen gefordert. «Die Bilder aus Hiroshima und Nagasaki mahnen uns bis heute. Atomwaffen verursachen massenhafte, lang andauernde und zerstörerische Gewalt – sie sind ethisch nicht vertretbar», erklärte die Hamburger Bischöfin. «Es muss alles getan werden, damit solche Waffen nie wieder eingesetzt werden.»

Sicherheitspolitisch werde immer wieder die Notwendigkeit nuklearer Abschreckung betont, fügte Fehrs hinzu. Doch selbst wenn dies in der gegenwärtigen Lage laut Sicherheitsexperten erforderlich sei, um Schlimmstes zu verhindern, müsse am Ziel einer atomwaffenfreien Welt festgehalten werden. «Nukleare Abschreckung kann allenfalls eine Übergangslösung sein, die immer von glaubwürdigen Initiativen zu ihrer Überwindung begleitet werden muss.»

Gebet zum 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs

Gott im Leben und im Sterben, Ewige.

Wir gedenken der Toten von Hiroshima und Nagasaki. So viel Trauer, so viel Leid. So viel zerstörte Natur über Zeiten und Generationen. Wir bekennen unsere Schuld bis heute: an der Ausübung von Gewalt, an der Entwicklung und Produktion von Waffen, die anderen den Tod bringen, an der Zerstörung deiner Schöpfung, am Schweigen, wenn andere Gewalt ausüben oder Gewalt erleiden. Wir bitten: Kyrie eleison, Gott erbarme dich.

Gott im Leben und im Sterben, Ewige.

Du siehst, wieviel Leid ein Krieg noch über Generationen hinweg nach sich zieht. Du kennst die Traumata der Überlebenden und unsere Furcht vor neuen Kriegen. Du siehst die vielen Tränen. Sammle sie bei dir. Wir bitten: Kyrie eleison, Gott erbarme dich.

Gott im Leben und im Sterben, Ewige.

Lass es uns aussprechen: Nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki! Hab Dank für die Arbeit all derer, die an vielen Orten der Welt für atomare Abrüstung eintreten und Frieden suchen. Stärke die Idee eines weltweiten Verzichts auf Atomwaffen. Fördere Vertrauen in die Stärke des Rechts und nicht in das Recht des Stärkeren. Du Gott, bist unser Frieden. Daraus leben wir, darauf hoffen wir.

Amen.

(Weiteres Andachts- und Infomaterial zum Thema findet sich auf der Internetseite des Zentrums Oekumene der EKKW und EKHN.)

Neue Friedensdenkschrift erwartet

Die Ratsvorsitzende wies auf die neue Friedensdenkschrift der EKD hin, die am 10. November bei der EKD-Synodentagung in Dresden veröffentlicht werden soll. Die Denkschrift stelle sich den aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen und plädiere zugleich für eine Ethik des gerechten Friedens, die den Schutz vor Gewalt ebenso als erforderlich ansehe wie Vertrauen und internationale Kooperation. «Frieden entsteht letztlich nicht durch Drohung, sondern durch Dialog.»

Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki

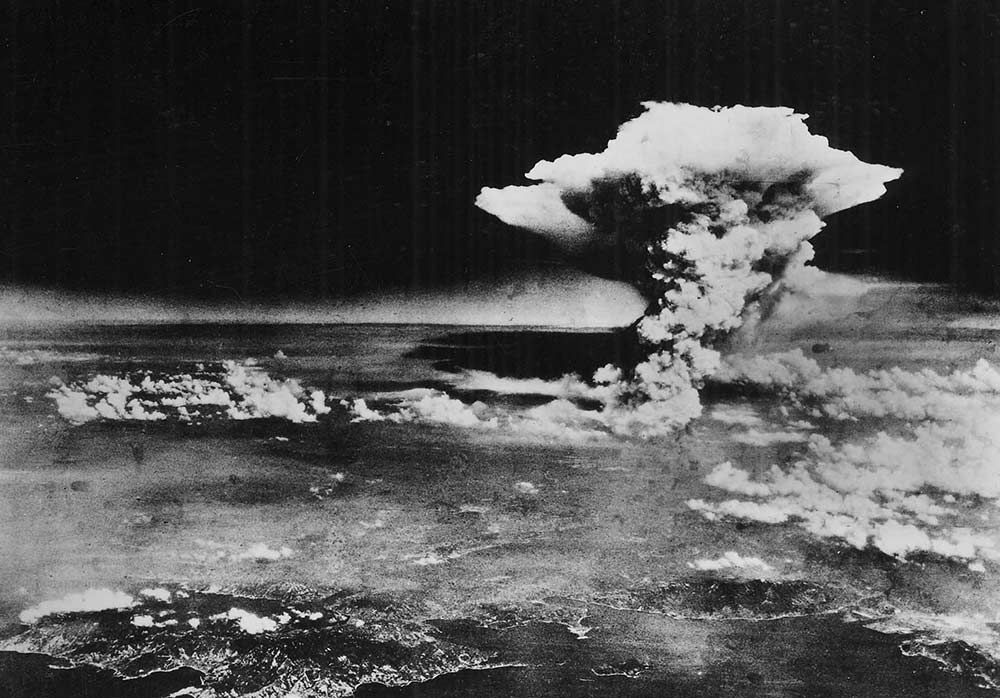

Der Atompilz von Hiroshima ist zum Symbol für den nuklearen Schrecken geworden. Am Morgen des 6. August 1945 wirft ein US-Bomber über der japanischen Stadt eine Waffe ab, die eine bis dahin nie erlebte Vernichtungskraft aufweist: die mehr als vier Tonnen schwere Atombombe «Little Boy». US-Präsident Harry Truman hatte im Juli 1945 angeordnet, die Massenvernichtungswaffe einzusetzen.

Nach dem Abwurf sind Zehntausende Menschen sofort tot. Sie sterben in den Trümmern zusammenstürzender Gebäude oder verbrennen in Sekundenschnelle im Feuerball, der noch am Boden Temperaturen von 6.000 Grad Celsius erreicht. 80 Prozent der überwiegend aus Holz gebauten Häuser Hiroshimas sind zerstört, der Atompilz steigt 13 Kilometer hoch in die Atmosphäre. Wer die Explosion überlebt, hat oft schwere Verbrennungen erlitten.

Nach einigen Tagen beginnt die Strahlenkrankheit: Die Opfer erbrechen sich, haben Durchfall, bluten aus Mund und Nase und leiden unter Geschwüren. In den Wochen und Monaten nach dem Angriff sterben qualvoll noch einmal 70.000 bis 100.000 Menschen. Im Oktober 1945 verbietet die US-Besatzung zunächst alle Fotografien und Filmaufnahmen von Hiroshima, damit das Ausmaß der Zerstörung nicht öffentlich wird.

Am 9. August explodiert eine weitere US-Atombombe über Nagasaki. Schätzungsweise 120.000 Einwohner von Hiroshima und Nagasaki sterben laut dem Nobelkomitee sofort. Eine vergleichbare Zahl an Menschen stirbt in den folgenden Monaten und Jahren an Verbrennungen und Strahlenschäden. Die Strahlenschäden sind bei Überlebenden bis ins hohe Lebensalter nachweisbar, stellen die «Internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atomkriegs» fest. Etliche Überlebende erkrankten an Krebs.