In den Novembertagen 1938 brannten unzählige Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet und jüdische Bürger misshandelt und getötet. Drei Jahre vor Beginn der systematischen Massendeportationen und nach zahlreichen rechtlichen Diskriminierungen erhielt die Verfolgung der Juden mit den Ausschreitungen einen neuen Charakter.

Gedenken in Kurhessen-Waldeck

Zur Erinnerung an diese dunkelste Zeit deutscher Geschichte gibt es in den Regionen der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck Gedenkfeiern, Gottesdienste und Vorträge. Wir stellen ausgewählte Veranstaltungen vor:

7. November

Kassel: Zur Erinnerung an die Novemberpogrome 1938 laden die Stadt Kassel und die Gesellschaft für Christlich‐Jüdische Zusammenarbeit am 7. November um 18 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung in den Bürgersaal des Kasseler Rathauses ein. Im Vorfeld der Veranstaltung findet um 15 Uhr eine Kranzniederlegung am Mahnmal für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus auf dem alten jüdischen Friedhof am Fasanenweg statt. Die Stadt Kassel und die Jüdische Gemeinde Kassel erinnern damit gemeinsam an diese dunklen Tage der Geschichte. Die Veranstaltung wird unterstützt durch den Evangelischen Stadtkirchenkreis Kassel, das Katholische Dekanat Kassel, die VHS Region Kassel, die Gedenkstätte Breitenau, die Deutsch‐Israelische Gesellschaft, das Sara Nussbaum Zentrum sowie den Verein Gegen Vergessen‐für Demokratie.

Weitere Infos unter www.kassel.de

8. November

Bad Hersfeld: Am 8. November um 15 Uhr wird in einem Pogromgottesdienst an der Gedenkstätte am Schillerplatz der jüdischen Opfer gedacht. Gestaltet wird die Andacht von Werner Schnitzlein von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Mitwirkenden aus der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und aus der Politik.

Weitere Infos unter www.matthaeuskirche-bad-hersfeld.de

Netra (Meißner): Interessierte können am 8. November um 19 Uhr im Martin-Luther-Heim in Netra (Landstraße 14) die Vortragsveranstaltung «Netra – Ein Dorf und seine jüdische Gemeinde im Nationalsozialismus» besuchen. Dekan i. R. Dr. Martin Arnold spricht über die Machtübernahme der NSDAP in Netra, die Verfolgung der jüdischen Minderheit dort und die Auslöschung der jüdischen Gemeinde.

Weitere Infos unter www.synagoge-abterode.de

9. November

Marburg: Zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Novemberpogrome lädt die Jüdische Gemeinde Marburg am 9. November um 19 Uhr in den Garten des Gedenkens (Universitätsstraße) ein.

Weitere Infos unter www.jg-marburg.de

10. November

Hanau: «Ich sage, seid Menschen. Wir sind alle gleich. (…) Wenn ihr Menschen seid, dann werdet ihr wissen, dass ein Mensch so was nicht machen würde.» Unter dem Leitgedanken dieses Zitats von Margot Friedländer, Überlebende des Holocausts, steht in diesem Jahr die Gedenkveranstaltung für die Opfer der Novemberpogrome 1938 in Hanau. Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck laden am 10. November um 17 Uhr an das Mahnmal für die zerstörte Synagoge in der Nordstraße ein. Das ökumenische Gedenken ist eine gemeinsame Veranstaltung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hanau, der Jüdischen Gemeinde Hanau, der Stadt Hanau. Es wirken Schülerinnen und Schülern der Hohen Landesschule (Hola) mit.

Weitere Infos unter www.jg-hanau.de

Fulda: Auch die Fuldaer Synagoge wurde im November 1938 in Brand gesetzt. «Volksgenossen» zerwarfen die Scheiben jüdischer Geschäfte und Wohnungen, drangen in Häuser ein und zertrümmerten das Mobiliar, verwüsteten den alten und den neuen jüdischen Friedhof. 76 jüdische Männer wurden noch am selben Tag ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Diesen und allen Opfern wird am 10. November um 18 Uhr bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Stadt Fulda und der Jüdischen Gemeinde Fulda im Museumshof (Vonderau Museum) gedacht.

Weitere Infos unter fulda.deutscher-koordinierungsrat.de

Goebbels gab Zeichen für Gewaltaktionen

Als Vorwand für die Übergriffe diente den Nationalsozialisten das Attentat des aus Hannover stammenden 17-jährigen Juden Herschel Feibel Grynszpan auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath am 7. November 1938 in Paris. Propagandaminister Joseph Goebbels nutzte die Gelegenheit, um bei einem Treffen von Parteiführern in München das Signal für die Gewaltaktionen in ganz Deutschland und Österreich zu geben.

In der Öffentlichkeit versuchte die NS-Führung, die Welle der Gewalt als «spontanen Ausbruch des Volkszorns» erscheinen zu lassen. Die Ausschreitungen begannen bereits am 7. November in Nordhessen und dauerten bis zum 13. November.

An den Gewalttaten beteiligten sich vor allem SA- und SS-Männer und Parteimitglieder, vielerorts aber auch Deutsche, die nicht den NS-Organisationen angehörten. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass während und infolge der Gewalt mehr als 1.300 Menschen getötet und mindestens 1.400 Synagogen stark beschädigt oder zerstört wurden.

Enteignungen, Deportationen und Todeslager

Das öffentliche Leben der Juden in Deutschland kam nach den Pogromen völlig zum Erliegen. Nach den gewaltsamen Übergriffen begann auch die flächendeckende staatliche Enteignung jüdischen Besitzes. Drei Jahre später, im Jahr 1941, setzten die Deportationen deutscher Juden in die Todeslager ein.

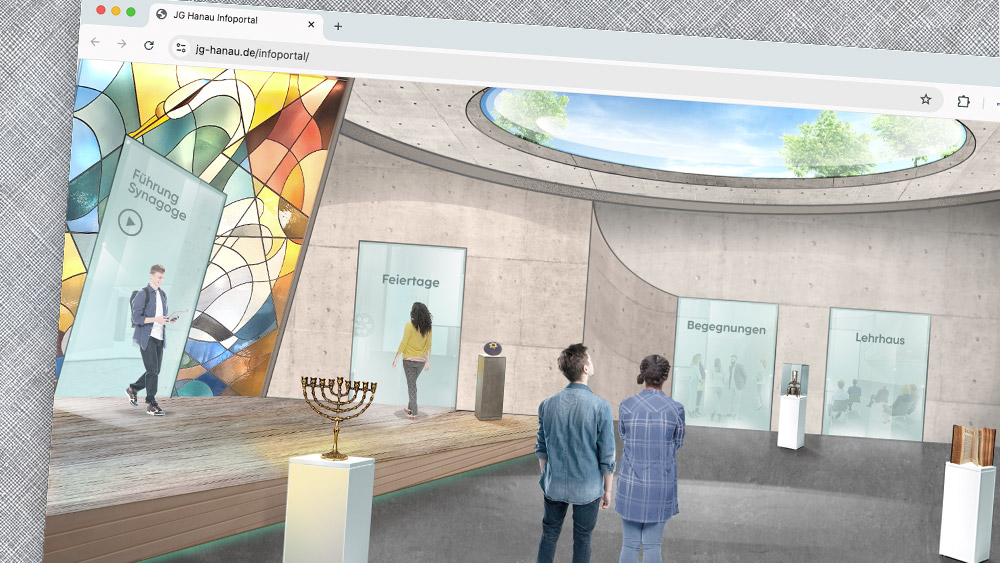

judentum-digital.de

Die Jüdische Gemeinde Hanau betreibt das Online-Angebot «Judentum digital», in dem für Interessierte eine digitale Gemeinde- und Synagogenführung bereitsteht, bei der die jüdische Religion sowie alltägliche Traditionen und Bräuche vor Ort beschrieben werden. Außerdem werden weitere religiöse, aktuelle und gesellschaftspolitische Aspekte des Judentums erklärt.